ブログ一覧

- カテゴリ別に見る

- 月別に見る

MITSUKO MIWA

2012年04月10日

三輪美津子さんの画集『MITSUKO MIWA』が出版されました。

濃淡・緩急ともに変化に富む運筆の魅力が、忠実に、かつ上質に捉えられた完成度の高い一冊です(デザインは近藤一弥さん)。私もエッセイを寄稿しました(「受苦としての絵画」)。おふたりとお仕事をご一緒できて光栄です。

三輪美津子『MITSUKO MIWA』1223絵画

ISBN 978-4-9905824-1-8

ジョルジョ・モランディ

2011年11月26日

足かけ4年ほど関わってきた展覧会が、春、開始直前で中止になりました。

それから8ヶ月。ほとんど完成していた図録だけが世に出ます。

一文寄稿しています。

岡田温司監修

『ジョルジョ・モランディ』

FOIL 2011

博物館実習小展示

2011年08月04日

人文学部の博物館実習の一環として、大学附属図書館(中央図書館)で学生による企画展示をおこなっています(9月25日まで)。

展示ケース3台のごくごく小規模な企画ですが、

あらためて本に向き合う学生たちの新鮮なまなざしが感じられる内容です。

信大の図書館は学外の皆様にも開放されていますので、ご来館の際、読書の合間など、どうぞ3Fの展示コーナーにもお立ち寄りください。

『ジョルジョ・モランディの手紙』

2011年04月28日

ジョルジョ・モランディをご存じでしょうか。

20世紀イタリアを代表する画家。

生涯かわらず故郷ボローニャのアトリエで、ひたすら壜や壷を描き続けた孤高の芸術家。

変貌を拒絶することで、前衛の時代に対峙し続けた究極の自然主義者。

その静穏な画風は、いまなお多くの絵画ファンをひきつけて止みません。

本書はモランディが友人の芸術家や批評家らに宛てた書簡をまとめたもの。

けっして「孤高」に閉ざされることのなかった、画家の芸術的交流の豊穣が伝わってくる内容です。

さらには、一見変化を避ける様式の安定のかげに、いかに入念な表現の選択があったのかも、行間から感じ取っていただけるはずです。

私は補論という体裁で「ヴェネツィア・ビエンナーレとモランディ」というエッセイを寄稿。

案外アクティヴなモランディの動きに焦点を当ててみました。

じつはこの出版、モランディ展の日本での開催にあわせて進めていたのですが、同展はこのたびの震災によって延期となりました。

本書を手に展覧会場に出かけ、じかにモランディとの「対話」を楽しんでいただける日が、少しでも早くやってくればと願っていますが、無論、それにもまして、被災された方々の日常の回復を願って止みません。

私のような美術の教員にできることは限られていますが、それでもできることを積み上げていきたい。

できたての本のページを繰りながら、気持ちをあらたにしています。

岡田温司編『ジョルジョ・モランディの手紙』みすず書房 2011年

Quiet Attentions

2011年01月30日

水戸からうれしい便りが届きました。水戸芸術館で開催される「Quiet Attentions」という展覧会のお知らせです(2月12日〜5月8日。画像参照)。なにが「うれしい」のかというと、同展参加作家の小林史子さんは、ちょうど3年前、松本で開催した芸術コミュニケーション講座イベント「そこにアート」のゲストのひとりだったからです。我々としてはとてもなつかしいわけです。

「そこにアート」では、小林さんは、まつもと市民芸術館を舞台に、巨大なインスタレーション作品《Noah》を制作してくださいました。その作品のインパクトとあいまって印象的だったのは、与えられた条件を活かす彼女の徹底的なブリコラージュぶりと、制作に参加した学生たちを気持ちよく現場に引きこんでいく気風(きっぷ)のよさ。

その後も国内外で精力的な活動をくりひろげ、そしてこの春、水戸へ。「Quiet Attentions」で、どんな新作を拝見できるのか、今からとても楽しみです。

石井鶴三の彫刻

2010年12月12日

信州大学に寄贈された石井鶴三(1887-1973)の関連資料を公開する小展覧会が、附属図書館で開催されました(11月28−30日)。多数の興味深い書状類とともに、彫刻作品も一部展観。近年、再興日本美術院の彫刻家に注目が集まっていますが、その一員としての石井の重要性を、再認識する機会になりました。

『彫刻の解剖学』

2010年10月20日

ここのところ現代美術あるいは絵画に関わることが多かったので、古い彫刻について書いたのはひさしぶりです。6人の共著で、私はアントニオ・カノーヴァの≪勝利のウェヌスとしてのパオリーナ・ボルゲーゼ≫についてまとめています。

諸川春樹編 『彫刻の解剖学』 ありな書房 2010年

村瀬恭子 Fluttering far away/遠くの羽音

2010年05月05日

森の奥で、あるいはその入り口で、少女や鳥、蝶、蛾が、大気、水、光の流れや巡りに包まれる様を、淡い色調と、繊細でときに果敢な筆致で捉えたタブローの数々。村瀬恭子さんの作品は、視触未分の感覚やドローイング的な初発性をたたえつつも、そうした流動的な傾向を、絵画というジャンルの境界内に留め置く経験と技術、意識において、他に際立って力強く、魅力に満ちたものです。それゆえか、近年の現代絵画展において、彼女の作品は、ポスト近代の拡散する表現と「絵画」の架け橋として、たいへん重要な位置を占めているように思います。

豊田市美術館における今回の個展は、2000年代の作品を中心に、最新作まで、じっくりと鑑賞できる充実した機会です。とくに注目したいのが、≪100万年Cave≫と名づけられたウォールドローイング。同作は一種のインスタレーションであり、展覧会が終われば消失します。 じつは私も以前、村瀬さんとお仕事をご一緒したとき、ウォールドローイングをお願いしたのですが、会期が終わり、作品がその姿を消す段になると、とても、とてもやるせない気持ちになって・・。そんなわけで、たくさんの方に豊田で≪100万年Cave≫を見て、記憶にとどめていただきたいな、と思っています。

「村瀬恭子 Fluttering far away/遠くの羽音」

豊田市美術館 2010年4月10日―6月13日

絵画の保存

2010年04月04日

ロンドン、ナショナルギャラリーの修復主任、D・ボンフォードの著書Conservation of Paintings (London, 1997)を翻訳しました。絵画修復をめぐる基本的な議論にふれるには恰好の書。修復のプロセスを示す貴重な図版も多く含まれています。西洋美術史に限らず、文化財、博物館の問題に関心のある方にも手にとっていただきたい1冊です。

デイヴィッド・ボンフォード著

『絵画の保存』

金井直訳

ありな書房

2010年

「放課後のはらっぱ」展

2009年09月23日

「放課後のはらっぱ 櫃田伸也とその教え子たち」展が開催中です。

愛知県美術館 8月28日-10月25日

名古屋市美術館 8月22日-10月18日

展示風景(櫃田作品)

櫃田氏の油彩画は、たいへん繊細で、心地よい柔らかさを観る者に感じさせますが、じっさいには、近代絵画の語彙や美術史上のイメージを、作家自身の造形上の関心に引き寄せつつ練り上げられた、重層的な作品群です。

展示風景(櫃田作品)

展示風景(「教え子たち」による櫃田の肖像)

櫃田氏は美術大学で教鞭をとり、奈良美智をはじめ、多くの優秀な画家を育てたことでも知られています。本展にはそうした教え子たちの作品も多数展示され、全体として、現代美術の状況を俯瞰する好企画となっています。

カタログに櫃田氏の作風展開に関する試論を寄稿しました。

(「遮るものと溢れるもの 櫃田伸也の絵画」)

同カタログは愛知県美術館にて購入できます。

また展示会場内でご覧いただけます。

ペノーネ展

2009年08月01日

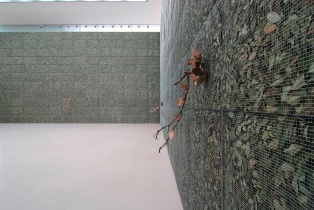

ジュゼッペ・ペノーネ(Giuseppe Penone, 1947-)の展覧会が豊田市美術館で開催されています。

国内ではおよそ10年ぶりの個展。それも新作・近作ばかりの意欲的な展示構成。

ポンピドゥー・センターでの個展(2004年)や、2007年のヴェネツィア・ビエンナーレの展示もすばらしいものでしたが、作品と空間の呼応・共振という点では、今回の豊田は圧倒的。必見です。

ジュゼッペ・ペノーネ

2009年7月7日~9月23日

豊田市美術館

http://www.museum.toyota.aichi.jp/

本展のレクチャーを担当します。

演題:「ペノーネ:なるとつくるのあわい」

8月23日14:00-15:30

ご来場の皆さまの鑑賞のお手伝いができればと思っています。

野村仁 変化する相―時・場・身体

2009年06月06日

国立新美術館で開催中の「野村仁」展を見ました。

重力、時間から、宇宙、光まで、多様なテーマを、メディウムと想像力の稀有な均衡のうちに作品化してきた、作家40年の歩みを振り返る大規模な回顧展です。さらに、植物を用いた新作も展示されており、大いに見応えがあります。

同展カタログにエッセイを寄せました。

(「光合成」のトリニティ―野村仁の植物作品をめぐって―)

野村仁

変化する相-時・場・身体

5月27日~7月27日

国立新美術館

自己紹介

2007年06月11日

絵を描くのが好きでした。

それを学ぶとはどういうことか、興味をもって大学に入ったのですが、

いまひとつ実感がわかず、寄り道、脇道。美術史学以外の専攻ものぞいてみましたが、

けっきょく卒論は美術史。しかし、絵画ではなく彫刻。

新古典主義の彫刻家、アントニオ・カノーヴァ(Antonio Canova 1757-1822)をとりあげました。以後も、立体を、あるいはその表面を語ることの可能性と不可能をめぐって、あの手この手。豊田市美術館で学芸員を やっていた間も、関心の中心は彫刻および立体作品で、ヴォルフガング・ライプやアルテ・ポーヴェラの展覧会をてがけました。

さて、松本。ここで/から、何をはじめましょうか。

カノーヴァ研究の再開、懸案の石膏像研究、あるいは現代美術の批評・キュレーションの継続。

たぶんもっと何かありそうです。

何だろう。思案中です。