無線通信技術に関する教育・研究をしています

無線信号処理研究室(笹森研究室)

Wireless Signal Processing Lab.研究紹介

≫研究概要 ≫キーワード ≫研究テーマ ≫研究手段 ≫その他研究概要

Wi-FiやLTE(Long Term Evolution、移動通信システム)、Bluetooth、地デジ(地上デジタルテレビ放送)など、無線通信規格や専門用語が愛称として定着するほど無線通信はとても身近な存在になっています。最近は、5G†(ファイブ・ジー:第5世代移動通信システム)というキーワードも良く聞かれるようになりました。普段から何気なく使っているディジタル無線通信システムはたくさんありますが、それらを支えている無線通信技術は共通している部分が多いです。

当研究室では、さまざまな無線通信技術の性能を理論的に追求し、コンピュータ・シミュレーションや伝搬実験を通して、手軽で効率の良いディジタル無線通信技術の提案および実現を目指しています。

スマートフォンを使ってより高速に大容量のデータ通信をしたいというニーズがある一方で、センサと無線通信機能が組み込まれたモノがインターネットにつながって相互に情報交換するIoT(Internet of Things:モノのインターネット)の普及が急速に進んでいます。IoTで扱うデータは温度や湿度といった単なる数値データですので、IoTでは高速な通信回線を必要としないケースが多々あります。Wi-FiやBluetooth、携帯電話回線によるIoT技術の研究開発が進む中、身の回りにあるあらゆるモノがつながることによるIoT回線の逼迫も予想されます。また、携帯電話回線の人口カバー率はほぼ100%(人が住んでいる地域はほぼサービスエリア内)ですが、面積カバー率(サービスエリアの面積が国土全体の面積に占める割合)は約60%です。農業や林業など中山間地域でもIoTを必要としていますが、電波が届かないと通信はできません。

そこで、当研究室では、電波だけでなく光や音波、超音波など、無線回線として手軽に使えるものは何でも使えるような方法を探求しています。そして、低消費電力で長距離・広範囲・高品質に情報を伝えるための無線信号処理方法について、理論的側面と実験的側面の両側面から追求しています。

† 5GのGはギガではなくジェネレーション(世代)です!

携帯電話(800MHz帯)の人口カバー率と面積カバー率(総務省:電波の利用状況調査 p.16)

キーワード

研究紹介の前に、無線通信技術の研究開発に必要なキーワードを簡単に紹介します。

(わかりやすく解説してあるサイトにリンクを張ってありますので、ぜひ見てください)

フェージング,ダイバーシティ

電波が強まったり弱まったりする現象のことを「フェージング」と呼びます。スマートフォンのアンテナマークの本数が増えたり減ったりするのはフェージング現象によるものです。アンテナマークの本数が減ると(電波が弱くなると)通信速度が落ちてしまいます。フェージングの影響を少なくし、良好な受信を実現する技術の一つとして「ダイバーシティ」があります。

ディジタル変調

「0」と「1」のディジタルデータを電波や光、音波・超音波などの搬送波に乗せて伝送する技術です。少ない電力で遠くまでデータを伝送する(電力利用効率を重視する)PSKや、一度に大量のデータを伝送する(周波数利用効率を重視する)QAM方式などがあります。以下にある「スペクトル拡散」や「OFDM」の前に変調するので「一次変調」と呼ぶこともあります。

スペクトル拡散

スペクトラム拡散は信号の変調方式の一つ(二次変調)で、元の信号の周波数帯域の何十倍も広い帯域に拡散して送信する技術です。ノイズの影響や他の通信との干渉を低減し、通信の秘匿性を高めることができます。フェージングの対策技術(Rake合成:熊手(Rake)のように電波を集めて合成する技術)として用いられるほか、IoT通信の長距離化にも用いられます。第3世代(3G)の携帯電話やGPS、Wi-Fi、Bluetoothなどで使われている技術です。

OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing:直交周波数分割多重)

OFDMもスペクトル拡散と同様に変調方式の一つ(二次変調)ですが、スペクトル拡散とは逆に、周波数帯域の狭い複数のチャンネル(サブキャリア)を使って、複数のデータを同時に送信する技術です。チャンネル同士の周波数間隔を理論的に限界まで狭めることで、電波の周波数を有効利用しています。フェージング対策技術にもなっています。第3.9世代(LTE)以降の携帯電話やWi-Fi、地上デジタルテレビ放送(地デジ)などで使われている技術です。

ディジタル変調、スペクトル拡散、OFDM に関しては「変調のはなし(1)〜(4)」もわかりやすいです。

IoT(Internet of Things:モノのインターネット)

以前は通信といえば人と人がコミュニケーションをとるための手段でしたが,今は物(モノ)が通信する時代になりました。世の中にある様々なモノにセンサーをつけ、センサーが取得した情報をインターネット経由で収集・解析することで、自動認識や自動制御、遠隔制御などが可能になります。

LPWA(Low Power Wide Area:低消費電力・広域通信)

なるべく消費電力を抑えて、長距離かつ広範囲に無線通信を実現するための技術の総称で、IoTを実現する技術の一つです。携帯電話のネットワークを利用するLTE-M(eMTC)やNB-IoT、新たな無線通信システムとして登場したLoRaやSigfoxなど、いくつか種類があります。

可視光通信

日頃から使用している携帯回線やWi-Fi、Bluetooth、地デジは「電波」を利用した無線通信ですが,電波と光は同じ「電磁波」の仲間(超高周波数の電磁波)ですので、「光」を利用した無線通信も実現可能です。身近な例としては、電化製品のリモコンは赤外線を利用しています。光のうち、LEDのように目に見える光を利用した通信が可視光通信です。

可視光通信は、例えば水中での会話やメッセージ送信など、電波では実現が不可能な無線通信への応用が期待されています。水中だけでなく、病院や工場など電波が使えない(あるいは届かない)場所での活用も考えられます。交通案内や周辺店舗の紹介、商品の広告などの情報配信にも活用されています。その他の可視光通信の特徴として、

・無線局免許や無線従事者免許が不要

・電波の干渉を受けない

・秘匿性・安全性に優れる

などが挙げられます。

簡単な例として、可視光通信による音楽伝送の様子を動画にしました(約55MB)。水やDVDケースなどの光を通す透明な物で遮っても通信は継続されますが、木材などの光を通さない物で遮ったら通信が遮断される様子を録画してあります。

可視光通信のしくみ(電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン No.47 冬号 2018年)

音波・超音波通信

人間の耳で聴こえる音の周波数は約20Hzから20kHzの範囲といわれています。人間の耳で聞こえない約20kHz以上の高い周波数の音を超音波と呼びます。電波と同じ「波」ですので、音波・超音波を無線回線として活用できます。最近のスマートフォンは高性能のスピーカとマイクを内蔵していますので,音波・超音波通信アプリもいくつか公開されています。

研究テーマ

OFDM信号処理

繰り返し送信技術を適用したOFDM

同じ情報を何度も繰り返して送信すると、より確実に(高品質に)相手に情報が伝わることは容易に想像できると思います。繰り返し送信技術はダイバーシティ技術の一種で、5Gの高信頼・低遅延通信(URLLC)においても採用され、通信品質を向上させて長距離・広範囲に情報を伝えることを可能にしています(参考)。繰り返し送信方法をひと工夫すると、より長距離・広範囲・高品質な通信が可能になります。そういった新しい繰り返し送信方法について研究しています。

スペクトル拡散技術を適用したOFDM(M-ary SS/OFDM)

スペクトル拡散技術は、繰り返し送信技術の一種と見なすことができます。スペクトル拡散技術のOFDMへの適用方法をひと工夫すると、より長距離・広範囲・高品質な通信が可能になります。そういったスペクトル拡散方法について研究しています。

可視光OFDM(ACO-OFDM,Layered ACO-OFDM)

電波または音波・超音波を無線回線として活用する際,無線信号処理で生成したOFDM信号を電気信号に変換して送信しますが、OFDM信号はプラスの電圧とマイナスの電圧が入れ替わる交流信号です。OFDM信号を可視光で送受信する際、電気信号の強弱を光の強弱に変換しますが、プラスの電圧は光に変換できても、マイナスの電圧は光に変換できません。電気信号を効率良く光に変換する方法はいくつか提案されていますが、当研究室の提案方式を可視光OFDMに適用させ、長距離で高品質な可視光通信を実現する方法について研究しています。

誤り訂正技術を適用したOFDM

低消費電力で長距離通信を実現するLPWAでは、通信方式を簡素化するために、誤り訂正技術は使用していないのが一般的ですが、高効率な誤り訂正技術であるLDPCを採用しているLPWAも登場しています(参考)。当研究室の提案方式に誤り訂正技術を適用させる研究をしています。

社会実装・地域貢献

無線通信技術に関する知識を活かして、社会や地域が抱える様々な課題解決に取り組んでいます。

研究手段

新たな無線通信技術(無線信号処理方法)の提案および実現する研究手段として、理論解析、コンピュータ・シミュレーション、伝搬実験を組み合わせて実施しています。

理論解析

どの研究分野もそうですが、良いものは作るためには、物事の本質の理解が必要です。無線通信の場合、雑音やフェージングといったデータ伝送の妨害となる自然現象を克服し、より効率の良い無線信号処理方法のアイデアを練るためには、自然現象の統計的性質や無線通信技術のしくみ・本質の理解が必要です。その際に必要なのが数学や物理の基礎知識です。受験を乗り越えるための単なるテクニックの暗記ではなく、高校数学や高校物理の教科書に出てくる公理・定義・定理の中身をきちんと理解し、それらを使って論理的・体系的に考えることが大切です。研究活動を通して物事を論理的・体系的に見つめる能力を大学で身につけておくと、社会に出てから何かと役に立ちます。

コンピュータ・シミュレーション

無線信号処理方法に関するアイデアを具現化するための方法の一つとして、コンピュータ・シミュレーションがあります。雑音やフェージング現象をモデル化し、信号対雑音電力比などの無線伝搬環境が色々と変化したときの提案方式の伝送特性について、モンテカルロ法を用いて検証します。

当研究室では、主にC言語やPythonを使ってコンピュータ・シミュレーションを実施しています。複数台のコンピュータをネットワークで接続し、ひとつのコンピュータに見立てて利用できるようにしたPCクラスタ(写真)を研究室に設置し、迅速に伝送特性を取得できるように、並列処理による無線信号処理方法を身につけます。

当研究室では、主にC言語やPythonを使ってコンピュータ・シミュレーションを実施しています。複数台のコンピュータをネットワークで接続し、ひとつのコンピュータに見立てて利用できるようにしたPCクラスタ(写真)を研究室に設置し、迅速に伝送特性を取得できるように、並列処理による無線信号処理方法を身につけます。

伝搬実験

理論解析やコンピュータ・シミュレーションを用いて提案方式の有効性を確認した後、実際に無線伝搬環境において伝送特性を検証します。低消費電力で長距離・広範囲に情報を伝えることを目指していますので、特に距離特性は伝搬実験を実施しないと把握できません。以下のような様々な伝搬実験環境の構築も研究テーマになっています。

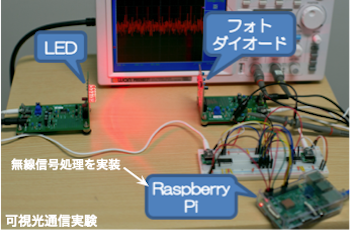

シングルボードコンピュータ(Raspberry Pi)やArduino互換のマイコンボード(ESP8266、ESP32)などのハードウェアに提案方式の無線信号処理アルゴリズムを実装し、SPIやI2Cなどのシリアル通信を用いてAD/DAコンバータなどのデバイスを制御してOFDM信号を送受信します。無線回線として、可視光、FM電波、音波・超音波を活用しています。また、Androidスマホに実装し、スピーカとマイクを活用することで、外部機器無しで音波・超音波通信を実現できます。

シングルボードコンピュータ(Raspberry Pi)やArduino互換のマイコンボード(ESP8266、ESP32)などのハードウェアに提案方式の無線信号処理アルゴリズムを実装し、SPIやI2Cなどのシリアル通信を用いてAD/DAコンバータなどのデバイスを制御してOFDM信号を送受信します。無線回線として、可視光、FM電波、音波・超音波を活用しています。また、Androidスマホに実装し、スピーカとマイクを活用することで、外部機器無しで音波・超音波通信を実現できます。

可視光通信の実験風景です。送信側ではLEDを、受信側ではフォトトランジスタを使用しています。

可視光通信の実験風景です。送信側ではLEDを、受信側ではフォトトランジスタを使用しています。

可視光通信の特徴は前述したとおりです。

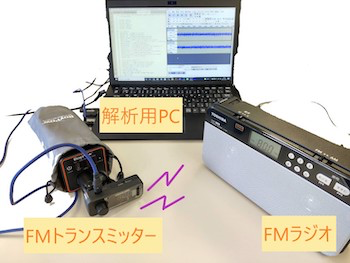

FM電波を活用した実験風景です。音楽と同じ周波数帯域のOFDM信号を生成し、FMトランスミッタから音楽の代わりにOFDM信号を送信します。受信はFMラジオを使用し、OFDM信号を復調します。

FM電波を活用した実験風景です。音楽と同じ周波数帯域のOFDM信号を生成し、FMトランスミッタから音楽の代わりにOFDM信号を送信します。受信はFMラジオを使用し、OFDM信号を復調します。

FM放送用の電波の周波数は76.1〜94.9MHzとなっており、携帯回線やWi-Fi、Bluetoothなどの普段使用しているディジタル通信用の電波の周波数に比べて低い周波数を使用しています。周波数が低い電波は雨などの影響を受けにくいため、遠くまで届きやすく、建物などの障害物の後ろに回り込む性質があります。

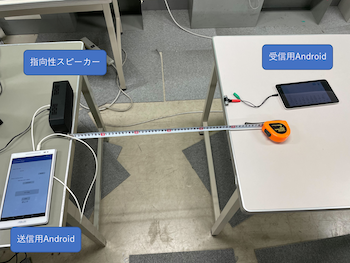

音波・超音波を活用した実験風景です。CD音源のサンプリング周波数と量子化ビット数は「44.1kHz/16bit」ですが,ハイレゾ音源は「96kHz/24bit」や「192kHz/32bit」のように人間の可聴範囲である約20kHzを超える音を扱うことが可能です。ハイレゾに対応したスピーカとマイクを送受信機の代わりに使用し、ハイレゾに対応したOFDM信号音を送受信することで、音波通信(可聴音)と超音波通信(非可聴音)を一つのプラットフォームで実験できる環境の構築を目指しています。

音波・超音波を活用した実験風景です。CD音源のサンプリング周波数と量子化ビット数は「44.1kHz/16bit」ですが,ハイレゾ音源は「96kHz/24bit」や「192kHz/32bit」のように人間の可聴範囲である約20kHzを超える音を扱うことが可能です。ハイレゾに対応したスピーカとマイクを送受信機の代わりに使用し、ハイレゾに対応したOFDM信号音を送受信することで、音波通信(可聴音)と超音波通信(非可聴音)を一つのプラットフォームで実験できる環境の構築を目指しています。

指向性スピーカを用いた音波通信の実験風景です。狙った方向に音を出すことができるため、特定の人に情報を届けることができ、しかも一般のスピーカを使用したときと比較して長距離通信が可能になります。この実験では、受信機として携帯端末が利用できるように、Androidアプリ開発を行っています。

指向性スピーカを用いた音波通信の実験風景です。狙った方向に音を出すことができるため、特定の人に情報を届けることができ、しかも一般のスピーカを使用したときと比較して長距離通信が可能になります。この実験では、受信機として携帯端末が利用できるように、Androidアプリ開発を行っています。

※ 参考サイト:特定の人に音声を届ける「指向性スピーカーの活用法」

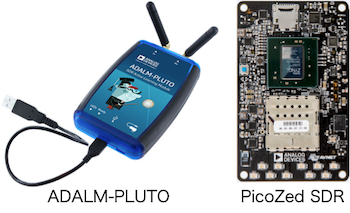

実際に電波伝搬実験を実施するために、マリモ電子工業株式会社と連携して無線局免許の取得を目指しています。ソフトウェア無線機(SDR無線機)としてアナログ・デバイセズ社のPicozed SDRやADALM-PLUTOを活用し、提案方式の無線信号処理アルゴリズムを実装してOFDM信号を送受信します。

実際に電波伝搬実験を実施するために、マリモ電子工業株式会社と連携して無線局免許の取得を目指しています。ソフトウェア無線機(SDR無線機)としてアナログ・デバイセズ社のPicozed SDRやADALM-PLUTOを活用し、提案方式の無線信号処理アルゴリズムを実装してOFDM信号を送受信します。

その他

外部資金による研究成果

DPSK/OFDMシステムにおけるビット誤り率の簡易計算法(2003年度〜2005年度)

フェージング相関を活用したOFDM伝送方式(2006年度〜2008年度)

理論解析結果に基づく適応制御を用いたエルミート対称符号化OFDM方式(2012年度〜2014年度)

OFDMベースバンド伝送方式を活用した無線ネットワークの広域化・低消費電力化(2017年度〜2019年度)

繰り返し送信方式の新提案とその広域化・低消費電力化効果の理論的解明及び実験検証(2021年度〜2023年度)

様々な無線回線を活用可能なOFDM伝送システムにおける広域化・低消費電力化の追求(2024年度〜2026年度)

参考図書

髙畑 文雄,前原 文明,笹森 文仁 著「ディジタル無線通信入門」電波技術協会

神谷 幸宏 著「MATLABによるディジタル無線通信技術」コロナ社

田中 博,川喜田 佑介 著「よくわかるワイヤレス通信 第2版」東京電機大学出版局

坂東 大輔 著「IoT開発がこれ1冊でしっかりわかる教科書」技術評論社

山口 達輝,松田 洋之 著「機械学習・ディープラーニングのしくみと技術がこれ1冊でしっかりわかる教科書」技術評論社

その他、多数あり(準備中)