| モンゴル・シベリアカラマツ林における成長支配要因 モンゴルでは地球温暖化に伴い乾燥化が進行しています。これに伴いシベリアカラマツ林では個体群の更新の不順,個体の成長の劣化が懸念されており,成長のメカニズム解明が急がれています。一般に樹木の成長には気候変動,個体サイズ,個体間競争の3要因が働いています。モンゴルのシベリアカラマツ林でどの要因が支配的なのか,成長量調査を行った結果,個体間競争はそれほど重要ではなく,気候変動と個体サイズが重要であると結論されました(モンゴル,Udleg研究林,担当:齋藤,2014)。 研究成果 ・ISAR4,A6-P12,20150429,Toyama,Japan |

|

| モンゴル・シベリアカラマツの優勢木と劣勢木の枝アロメトリー モンゴル北部におけるシベリアカラマツ個体群の衰退兆候を把握するために劣勢個体の抽出方法を検討しています。カラマツの樹冠は長枝と短枝から構成されており,その数によって定量的な記載が容易です。そこでアロメトリーを用いた解析を行った結果,劣勢個体では同じサイズに対して特に長枝の数が少なくなっており,フレームワーク形成を後回しにし,短枝への投資を優先していることが明らかになりました(モンゴル,Udleg研究林,担当:田邊,2014)。 研究成果 ・信州大学農学部AFC報告 13:107-112 ・ISAR4,A6-P13,20150429,Toyama,Japan |

|

| アラスカ・クロトウヒの樹冠構造 森林の林冠はエネルギー交換,炭素交換,水循環の諸過程に関わる重要な部位ですが,北方林の林冠ではその多くが閉鎖していません。本研究ではそれが枝のメタボリックバランスが崩壊することによって生じているという仮説と,枝間の競争によって生じているという仮説の二つを量的に検証した結果,前者は棄却され後者が支持されました(アラスカ,CPCRW研究林,担当:城田,2014)。 研究成果 ・信州大学農学部AFC報告 13:53-58 ・ISAR4,A6-P08,20150429,Toyama,Japan |

|

| 月瀬の大杉の診断 「月瀬の大杉」は長野県最大,日本で6番目の国指定天然記念物です。樹高は40.5m,幹回りは13mにもおよびます。2014年10月,この大杉の健康状態をクレーンでアクセスして調査する機会がありました。自由水ベースのP-V曲線が樹冠の高さにあまり影響されないこと,樹冠の中部では萌芽による再生が,樹冠の上部ではメタモーフォシスがそれぞれ盛んであることなどがわかってきました(根羽村月瀬地区,担当:矢川,山越,久保島,2014)。 研究成果 ・第126回日本森林学会 P1B112,20150328,札幌市 |

|

| サクラ属3種の発芽率と更新 伊那地方では多くのサクラ属の種が分布しています。しかし実生が出現する頻度は種によって大きく異なっています。ウワミズザクラ,カスミザクラ,エドヒガンの発芽率とアカマツ林林床における実生の個体数密度を調べた結果,これらの特性に対応が認められました(構内演習林,担当・宮内,2013)。 研究成果 ・2013年度卒業論文 ・信州大学農学部AFC報告 13:59-68 ・信州大学農学部AFC報告 13:69-74 ・信州大学農学部AFC報告 13:75-80 |

|

| 湿性ポドゾル土壌に成立する老齢木曽ヒノキの成長 一般に樹木の成長には,階層構造,個体のサイズ,隣接する個体との競争が影響を与えるといわれています。300年生を越して少しずつ成長を持続する老齢木曽ヒノキでも,同じように個体サイズや個体間競争が成長を制約する要因となっているのでしょうか。私たちは学術保護林として保存されてきた木曽ヒノキ林の空間構造と個体成長の関係を調査・解析しています(三浦実験林,担当・齋藤,2013)。 研究成果 ・第125回日本森林学会 P1-122,20140329,大宮 ・樹木年輪研究会2013 P10,20131209,京都市 ・2013年度卒業論文 |

|

|

ヒノキの後生枝の形態と樹冠内分布 成熟した樹木は,後生枝による樹冠修復を通じて,個体を維持していると考えられています。ヒノキ樹冠においても,このような後生枝の発生が観察されます。後生枝は通常の枝とどのように異なっているのでしょうか?また,樹冠のなかでどのように分布し,どのように樹冠を再構築しているのでしょうか?ここでは,76年生のヒノキを対象に後生枝の形態と樹冠内分布を調査しています(手良沢山演習林,担当・城田,2010-継続)。 研究成果 ・樹形づくりを観察する,森林サイエンス2,川辺書林, 2011 ・第122回日本森林学会学術講演集CD-ROM,J13, 2011 |

| カラマツ林林床における広葉樹稚樹の展葉フェノロジー 落葉性針葉樹のカラマツ林の林床は,春期に最も明るく,下記に向けて暗くなっていきます。このように季節的に光環境が変動するなかで,広葉樹稚樹はどのような光獲得戦略をもっているのでしょうか?本研究では,光環境と展葉フェノロジーを追跡調査し,展葉様式と受光戦略に一定の関係性を見出しました。 (西駒演習林,担当・田中,2008-2010)。 研究成果 ・信州大学農学部AFC報告 9. 1-10, 2011 →全文(機関リポジトリ) ・第58回日本生態学会講演要旨集.P1-046, 2011 |

|

| アカマツ成熟個体の3次元構造 3次元レーザースキャン技術を用いて,樹木の3次元構造の解明を試みています。図はデジタル化されたアカマツ並木であり,個体ごとに色を塗り分けています。それぞれの枝の高さや伸びる方向などを正確に計測できるメリットがあります(構内演習林,担当・城田,2011−継続)。 |

|

| アカマツ成熟個体の枝構造 3Dデータでは,長さや角度の情報が得られますが,重量など炭素固定機能に直接結びつく情報を得ることができません。そこで3Dデータを得た枝の一部をサンプリングして,重量と枝の長さや太さとの関係を調べています。写真は高所作業車を用いた枝のサンプリングの様子です(構内演習林ほか,担当・城田,2011-継続)。 |

|

| ツツジ科低木の樹形とシュート形態 下層植生は森林の土砂流出を防ぎ、生物的多様性を保持するなど、重要な役割を担っています。当研究室では、下層植生の植生構造・動態に関する研究だけでなく、それぞれの種の生活史戦略も研究しています。現在は、比較的疎な林冠のヤマツツジ−アカマツ群集の林床に優占するツツジ科樹木4種の樹形とシュートデザインを解析し、光獲得戦略の比較研究を行っています。(伊那市羽広地区,担当・城田,2009)。 研究成果 ・信州大学農学部AFC報告 8. 1-8, 2010→全文(機関リポジトリ) ・中部森林研究 58. 41-44, 2010 →要旨 |

|

|

カラマツ成熟個体の樹冠維持過程 当研究室では、成熟個体の樹冠構造の発達・維持過程として、樹冠内萌芽(カラマツでは短枝の長枝化)に注目しています。樹冠修復にこれらのシュートがどのように寄与しているのかを明らかにし、樹木の健全度の評価に役立てます(構内演習林ほか,担当・城田,2009)。 |

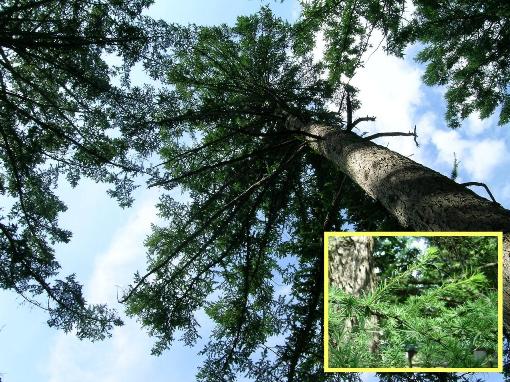

| 被陰下で生育したコウヤマキの樹冠構造 コウヤマキは木曽五木のひとつです。一般に山地頂上の貧栄養の立地に成立しますが、耐陰性が高く、暗い環境にも適応していると考えられています。スギ人工林の林床に植栽された20年生のコウヤマキの樹冠構造を調べた結果、樹冠下部の枝は他個体と隣接していないのに成長が抑制され(右下)、その代わりに枝の内側に萌芽枝を着けていることがわかりました(右上・矢印)。現在、これらの量的な関係を調べ、萌芽枝の樹冠維持機能を評価しています(構内演習林,担当・城田,2009)。 |