- HOME

- バーチャルオープンラボ

- 自然の力を利用した環境浄化から廃棄物を利用したエネルギー開発まで

自然の力を利用した環境浄化から廃棄物を利用したエネルギー開発まで

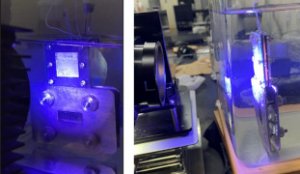

酸化チタンなどの光触媒の作用により、有機廃棄物の成分であるセルロースを分解し発電することができる

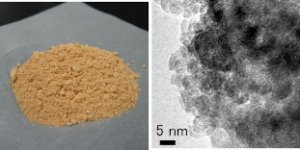

天然粘土鉱物アロフェン粉末の写真(左)と電子顕微鏡(TEM)写真(右)

吸着力に優れたアロフェンのナノ粒子を光触媒にほんの少しだけ添加するのみで、浄化や発電の効率を向上させることができる

自然エネルギーおよび未利用エネルギーの有効利用を促進するための基礎技術は、地球環境の保全・改善を行うためにとても重要です。人や生態系に安全な地球環境を実現するためには、自然の力を利用して環境に負荷をかけない方法で水・大気・土壌の浄化を行うための技術や、化石燃料に頼らずにエネルギーを得る技術が必要です。錦織研究室では、太陽光で機能する光触媒による有機廃棄物の分解処理およびそれを用いた発電(光燃料電池)にかかわる応用化学研究を行っています。また、光触媒作用を応用した水や有機廃棄物からの水素生成などの新しいエネルギー開発につながる研究も行っています。

研究から広がる未来

光触媒に、天然に豊富に存在し吸着力に優れた粘土鉱物をほんの少しだけ添加するのみで、浄化や発電の効率を向上させることが可能です。廃棄物を光触媒で分解して発電する「光燃料電池」は、廃棄物の処理と発電を同時に達成することができる一石二鳥の技術です。

卒業後の未来像

卒業生は電子デバイス・機器メーカーの環境関連材料開発部門、水処理・大気浄化関連企業、官公庁の環境部門等で活躍しています。環境保全や新エネルギー開発において自然の力を利用するという考え方を様々な分野で生かせるような教育をしています。