- HOME

- バーチャルオープンラボ

- 化学を活かして無機材料を創る。 セラミックスの材料化学

化学を活かして無機材料を創る。 セラミックスの材料化学

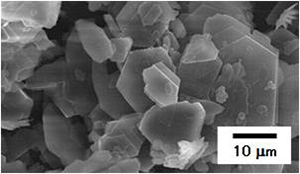

NaClをフラックスとして用いる方法によって合成した、六角板状の自形をもった膨潤性マイカ結晶

試料作製や分析の様子。

4年生や大学院生がそれぞれの研究テーマのもと実験を行っている

私たちの身の回りには、いろいろな無機材料・セラミックスが使われています。山口研究室では、マイカ(フッ素雲母)やアルミナを中心とした、様々な無機材料の合成や応用に関する研究を行っています。マイカの研究は、信州大学工学部において古くから継続的に行われているものです。現在は、新しい膨潤性マイカ結晶の合成や粒子形態の制御、マイカ結晶の層間にナノ空間を形成した複合体の合成や機能化に取り組んでいます。また、無機塩水溶液を利用する新規ゾルゲル法によるアルミナセラミックプロセスについての研究を進めています。

研究から広がる未来

マイカやアルミナといった無機材料は古くから研究・利用されてきたものですが、研究を進める中で、これまでにない組成のものをはじめて合成できたり、これまでにない現象を見出したりすることが多くあります。こういった小さな積み重ねが、これまでの“当たり前”を覆すような新しい発見につながるかもしれません。

卒業後の未来像

卒業(あるいは大学院修了)後は、セラミックスやガラスに関係する企業のほか、電機・電子関係や化学・材料系のメーカーに就職する学生が多く、研究室の卒業・修了生が様々な分野で活躍しています。