- HOME

- バーチャルオープンラボ

- 核融合発電の実現へ プラズマ中の原子・分子反応の解明

核融合発電の実現へ プラズマ中の原子・分子反応の解明

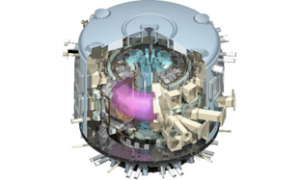

核融合発電実証を目指した国際熱核融合炉ITERがフランスで建設されています(日本・EU・ロシア・米国・韓国・中国・インドが参加)。

設計には、澤田研究室で開発された計算機コードも利用された。

http://www.iter.org/gallery/

com_image_download

The ITER Organization provides images and videos on its public website free of charge for educational and institutional use..

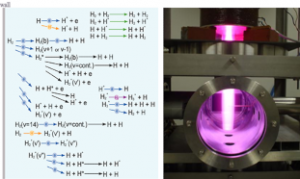

核融合プラズマを想定して開発したシミュレーションコードを、研究室のRFプラズマ(右写真)で観測される原子・分子発光線の解析に適用し、計算機コードの信頼性を検証している。

核融合発電は、高温・高密度のプラズマ中の重水素と三重水素の核融合反応により発電を行うものです。

三重水素は発電中にリチウムから作られます。長年の研究により、プラズマを閉じ込める容器の中心部では核融合発電が可能となる1億度以上のプラズマが生成されていますが、プラズマとの接触による容器の損耗が最後の重要課題となっています。

私たちの研究室では、容器を守る役割を果たす容器付近の原子・分子とプラズマとの反応について研究を行っています。

研究から広がる未来

重水素とリチウムがほぼ無尽蔵にあることや炉の安全性が核融合発電の特徴です。

核融合発電が実現すれば、エネルギー資源の問題がなくなります。

卒業後の未来像

多くの人の就職先は、自動車メーカなど、機械システム工学科の一般的な就職先と同じです。

核融合科学研究所等で、大学院生としてプラズマ研究を続ける人もいます。