- HOME

- バーチャルオープンラボ

- 雑然のなかの秩序 「乱流の撹乱構造」をとらえる

雑然のなかの秩序 「乱流の撹乱構造」をとらえる

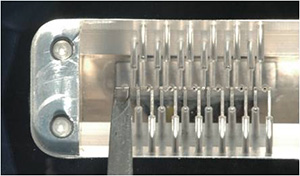

MEMSマイクにつながっている壁面孔列。孔の直径は0.6 mm。

孔の左には直径2.5μm白金センサーを持つ熱線センサー。

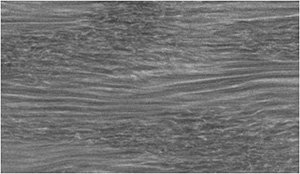

乱流と層流が混在する流れ。7mm離れた二枚のガラス板間に水が流れている。流れの可視化にはフレーク粒子を使用。

紅茶にミルクをいれてかきまわすと、大小の渦が複雑に絡み合って三次元的な構造が絶え間なく変化します。このような乱流はランダムな挙動を示すカオス(混沌)の身近な代表例でもあります。松原研究室では、MEMSセンサーでその乱流中の撹乱構造の解明に取り組んでいます。最近では、激しい非線形現象の乱れの中にも、数学的に取り扱いが簡単な線形現象が潜んでいることを示す驚くべき実験結果を得られています。この成果は、近い将来、乱流解明へとつながると期待しております。

研究から広がる未来

古くて今だ新しい乱流研究。20世紀が残した最大の難題の一つとも言われています。近年はスーパーコンピューターや大型風洞装置を用いて熱心な研究が国際的に進められています。その中で松原研究室では実験的なアプローチを中心に乱流の本質に迫るため、現在建設中のイタリアの巨大パイプ流施設による国際共同研究CICLoPEへの参加を進めています。

卒業後の未来像

流体実験では流体測定装置に以外にも光学装置や音響装置など様々な機器を使い、それらを統括的に制御して実験しています。これらの測定システムの構築や実験の経験を基に流体機器の新製品開発などで活躍しています。