- HOME

- バーチャルオープンラボ

- つぎを創る、未来につながる蓄電材料・技術

現状性能の限界を阻む課題に対して知恵を絞る、そこから新たな学術研究の原点が生まれる:「下学上達」の教え

つぎを創る、未来につながる蓄電材料・技術

現状性能の限界を阻む課題に対して知恵を絞る、そこから新たな学術研究の原点が生まれる:「下学上達」の教え

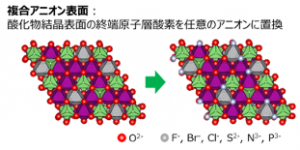

複合アニオン表面を形成することにより、電解液界面におけるイオン交換反応を高効率化することができる。電池の急速充放電とサイクル特性を両立する新技術を提案している

(a)電池材料の原子模型図(b)電気炉(c)反応解析のための高温X線回折装置(d)熱間プレス装置(e)コイン電池組立

最先端の分析機器を用いて電池材料の合成・構造解析・物性解析ができる

(1)多元素化,複合化によってもたらされる『配置エントロピーの増大による準安定相界面の活用』と (2)液晶性高分子の動的連続体媒体としての特徴や多分子性,配向制御によりもたらされる『安定化された異方的ポテンシャルや階層構造の周期性が連続的に変化する動的な連続体媒体の活用』を指導原理とする、エネルギーランドスケープを制御した電気化学相界面の形成と、その相間イオン拡散のダイナミクス制御に取り組みます。出力特性と繰り返し耐久性を兼ね備えた、リチウムイオン電池やナトリウムイオン電池,プロトン電池を実現に挑戦します。

研究から広がる未来

電池のあるべき姿を追い求め「“長く”から“永く”使える電池」を開発し、電動生活を支えます。電気自動車,空飛ぶクルマ,ドローン,ロボット,飛行機,建築機械,民生から工業用途まで、興味は尽きません。

卒業後の未来像

個人の知識には限界があります。バックグランドの異なる研究者との協業による相乗効果は極めて大きいです。現状性能の限界を阻む課題に対して知恵を絞る、そこから新たな学術研究の原点が生まれます。これを、「下学上達」と言います。