鋼材引張試験

目的:異なる2種類の鋼材を用いて引張試験を行い,力学的特性の違いを確認する。

使用材料

鋼材:SD295A,SD345(SD:異形鉄筋,数値:降伏点の下限値)

試験体形状:10号試験片(10号試験片ミルシート)

試験機:200t万能試験機

実験準備

- 試験片の形状計測

- 試験片への歪みゲージの貼り付け

- 実験計画の策定

- 降伏点耐力,最大耐力の予測

- 荷重速度の設定(教科書P86)

計測項目

- 降伏点荷重(上降伏点荷重,下降伏点荷重)

- 最大荷重

- 伸び,絞り(破断後の計測)(教科書P87,88)

考察

- 降伏応力度,最大応力度,ヤング係数,伸びの規格値と実験値との比較検討

- 鋼材の種類による実験結果の相違に対する検討

試験体の準備

- 試験片の平行部に標点距離50mmおよびこれを2等分する標点をケガキする。

- 試験片の直径および各標点間距離をノギスで計測する。

- ケガキ線を入れた位置から90度の両面の標点間中央部を紙ヤスリで研磨し,アセトンを含ませた脱脂綿でよく洗浄した後,用意した歪みゲージを貼付する。

ひずみゲージ貼り付け要領

- ゲージの位置決めをおこない,テープでリード線部分を固定する。

- ゲージに瞬間接着剤を塗布し,試験片に押し当てる。

- ビニールをゲージにかぶせ,指でゲージ内の接着剤を一方向に押しだし,すぐにゲージ面を指で押さえる。

- 約1分ほど指で押さえた後,ビニールテープをはがす。

実験計画書

- 目的:試験体に対する加力方法や試験体の荷重を測定するロードセルのレンジを指定する

- 必要事項

- 実験予測値

- 加力計画:所定の単位断面積あたりの荷重速度(N/mm2/sec)にしたがって試験ができるように荷重速度(N/sec)をあらかじめ計算しておく。

- 注意事項

- 実験計画書も評価の対象にする。したがって,各自,決められた期日までに実験計画書を提出すること。

- 加力は提出された実験計画書をもとに実施する。

鋼材引張試験のレポートについて

必要項目

- 実験の目的

- 実験方法(試験体,計測計画,加力計画)

- 実験に用いる試験体の鋼種の種類,特徴

- 試験体の寸法測定方法とその結果(実測値)

- けがき,ポンチの付けた位置(実測値)

- ゲージの張り付け位置

- 加力方法,加力速度

- 使用した試験機の規格

- 実験結果の記載必要事項

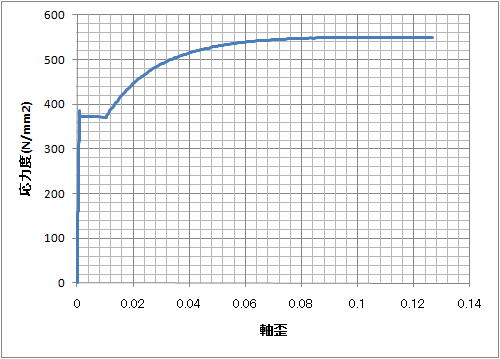

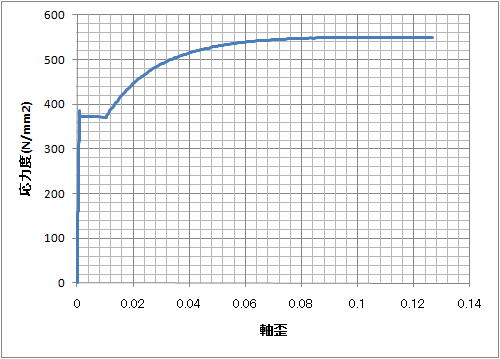

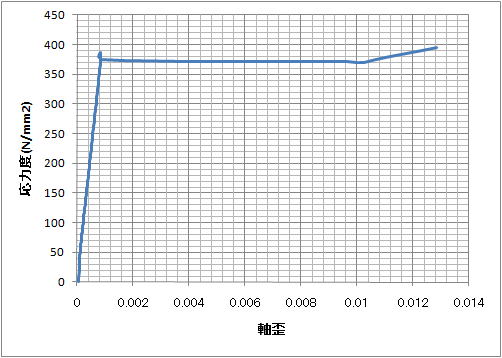

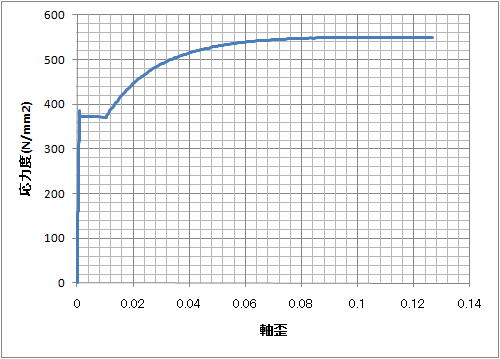

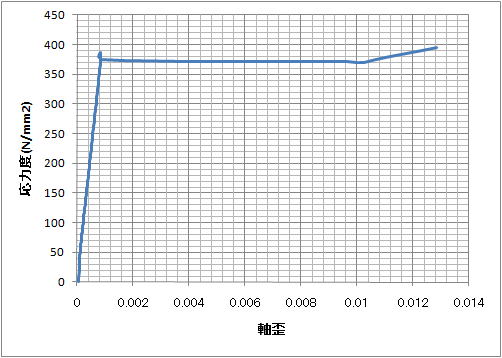

- 応力度-歪み曲線(ひずみが正しく測定できないと判断した領域のデータは削除して描くこと)

- 荷重と歪みのデータはexcelのファイルで渡します。歪みは,実歪みに106をかけた値になっています。これを「マイクロストレイン」といいます。したがって,データ解析する際は,歪みの値を106で割ってください。

- 降伏点耐力,降伏応力度(降伏点)

- 最大耐力,最大応力度(引張強さ)

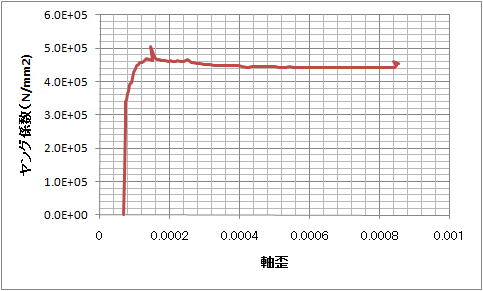

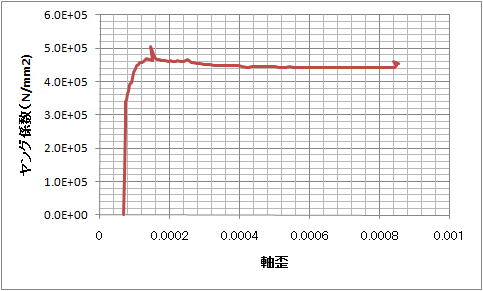

- ヤング係数

- 伸び

- 絞り

- 考察

- 降伏応力度,最大応力度,ヤング係数(2.05×105N/mm2),伸びの規格値(ミルシートの値)と実験値との比較検討

- 鋼材の種類による実験結果(降伏応力度,最大応力度,ヤング係数)の相違に対する検討

- その他

- 単位はSI系とする.

- 計算過程がわかるように記述する.

- 感想などは不要

実験データファイルの取り扱い

実験の後,お渡しするexcelファイルのデータの取り扱い方法です。

元のデータ

A:日時,B:経過時間,C:荷重(ton),D:歪ゲージ1の歪,E:歪ゲージ2の歪

注意点

- C列の荷重はtonで計測されるため,応力度を計算する際にはNへ変換すること。

- D,E列の値は,ひずみに106をかけた値になっている。単位はμストレインをいう。実歪みは,この値を106で割ること。

- 最初は荷重がかからないため,荷重の値が極端に小さいか,負の値を取っている。該当する部分のデータ(A〜E列)は,範囲を各自判断して削除する。

- 4行は説明のために追加した。もとのデータには無い。

データ整理のために各自追加するデータ

F:軸歪(D,Eの平均値を106で割る)

G:応力度(C列/断面積,SI単位へ変換する)

H:ヤング係数(G列/F列)

| 1 |

A |

B |

C |

D |

E |

F |

G |

H |

| 2 |

|

|

CH.000 |

CH.001 |

CH.002 |

|

|

|

| 3 |

DATE & TIME |

Time(Sec.) |

CH000 |

CH001 |

CH002 |

|

|

|

| 4 |

|

|

荷重(ton) |

歪(με) |

歪(με) |

軸歪(ε) |

応力度(N/mm2) |

ヤング係数(N/mm2) |

| 5 |

2009/05/05 22:17:15 |

32.347 |

0.0012 |

131.4286 |

246.6667 |

6.57149E-05 |

0.096393443 |

1466.843024 |

| 6 |

2009/05/05 22:17:15 |

32.697 |

0.1028 |

137.1429 |

256.1905 |

6.86229E-05 |

8.257704918 |

120334.625 |

| 7 |

2009/05/05 22:17:16 |

33.048 |

0.2496 |

142.8571 |

264.7619 |

7.15534E-05 |

20.04983607 |

280208.2092 |

| 8 |

2009/05/05 22:17:16 |

33.398 |

0.3092 |

145.7143 |

272.381 |

7.30118E-05 |

24.83737705 |

340183.2862 |

| これ以降,データは続く |

レポートには以下の3種類の図を掲載する。

図1 応力と軸歪の関係

図2 応力と軸歪の関係(部分の拡大)

図3 ヤング係数

値が安定している範囲(軸歪が0.0005〜0.0008位の間)の平均値を採用する。